不動産資本市場在政策托底與風險出清的雙向作用下步入修復階段,但修復進程深度分化。

觀點指數 資本市場IPO延續“量減額增”的分化趨勢,其中不動産融資持續低迷。全球中資股IPO呈現“數量不變、募資上升”的格局:中概股募資額升至8.71億美元,消費服務闆塊占比激增49.03%,印證了線下消費復蘇與場景流量價值的重估;港股市場由甯德時代(募資410億港元)等龍頭企業主導,電氣設備闆塊占比飙升71.89%。而傳統不動産闆塊則持續邊緣化,典型如海螺材料科技港股首日破發40%、山友暖通沖高回落,反映資本對增量開發模式的預期悲觀。ABS成為替代性出口,資本正繫統性撤離“高杠杆、重資産”的開發模式,轉向技術驅動與消費升級的賽道。

期内,上市公司深度分化,住宅開發在政策影響下毛利率回升至11.73%,但淨負債率上升至90.68%,三四線庫存去化周期超30個月,形成資産流動性壓力,揭示“銷售疲軟→現金流緊張→債務攀升”的循環仍未得到解決;頭部房企通過股東增信、資産抵債等渠道削減債務。尾部房企則遭遇清盤申請,風險加速暴露。商業地産淨負債率均值攀升至7.20%,高端消費退潮致,部分樣本企業租金下跌,EBITDA利潤率驟降至28.13%;工業地産(産業、物流)陷入“杠杆升、毛利降”的困局,淨負債率突破69.44%,EBITDA利潤率縮水至25.42%,ROE趨近0.76%,揭示了回報能力的減弱,企業亟需從規模驅動轉向效率提升。

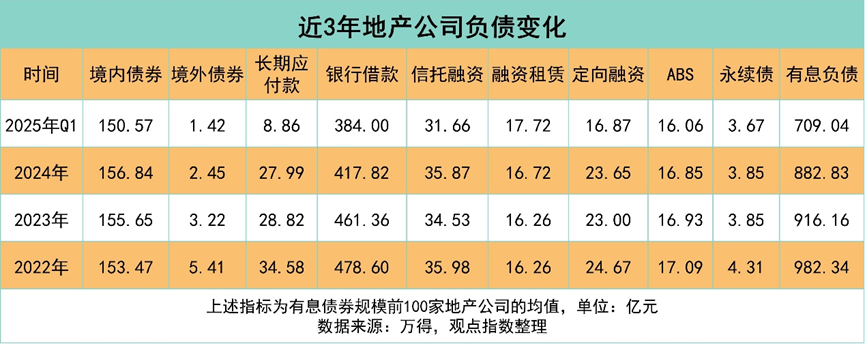

融資市場,債務結構優化與重組兩極分化,行業有息負債總額排名前100的企業,該指標總額降至709億元,境外債規模腰斬至1.42億元。地産債淨融資額惡化至-523億元,境内融資成本降至2.53%,但境外升至8.14%,剪刀差持續擴大。債務重組呈兩極格局:融創、碧桂園獲超75%債權人支持;而恒大新增14.2億被執行,公開司法數據顯示累積被執行金額突破826億元;中駿遭清盤申請,凸顯尾部危機。

資産管理市場方面,政策破冰與險資抄底主導存量盤活,湖北推行“資源-證券-資金”土地盤活模式。REITs擴圍至消費基礎設施(上半年發行10單),九州通通過“Pre-REITs孵化→公募退出”閉環,增厚淨利9.7億元,證明了“輕重分離”對盈利模型的優化價值;國壽設立52億REITs基金,險資成為持有型資産的核心定價者;高瓴1.5億美元控股長租公寓平台,黑石8.5億美元CMBS抄底曼哈頓核心資産,反映國際資本對“運營增值”邏輯的認可。漢斯聯合險資本土化運作,以ESG重塑資産價值,並驗證“私募基金份額轉讓+公募REITs預備通道”雙重退出機制的可行性。

資本市場篇

IPO整體變化:香港市場熱度高漲,地産闆塊繼續低迷

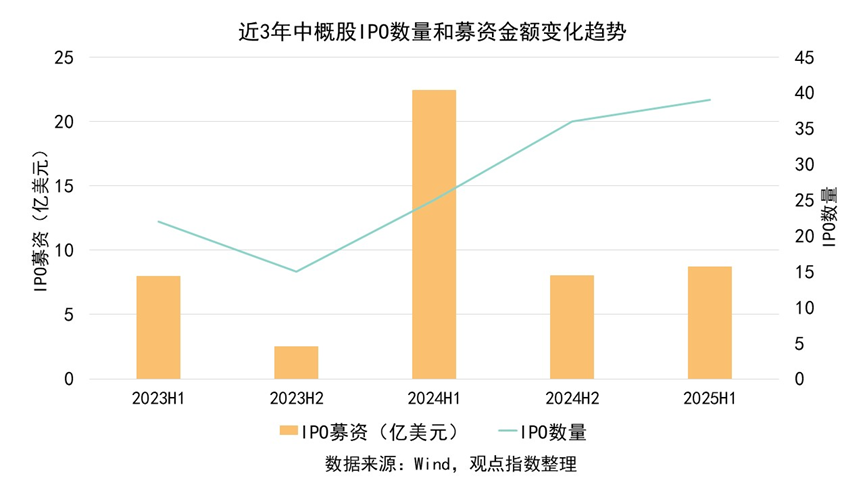

中概股IPO數量升至39家,平均募資金額有所下降

2025H1中概股數量由36家上升到39家,但相比2024年的增速有所下滑。募資總額從8.01億美元上升到8.71億美元,去除極端數據可以更準确地反映大部分IPO的平均情況。2025H1最大的IPO項目為霸王茶姬,募得4.11億美元。2024H2為小馬智行,2.6億美元。不考慮極端值的情況下,平均募資金額從2024年度下半年的1544.47萬美元下降到1211萬美元。

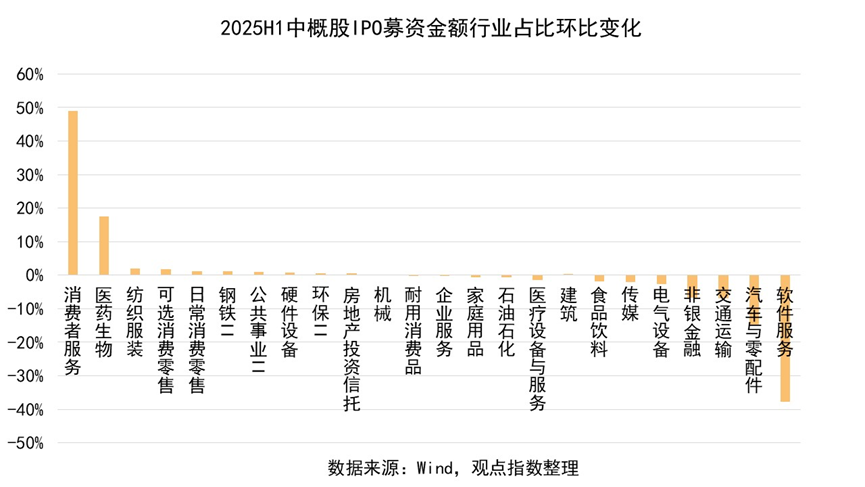

行業分布上,2025年“消費券2.0”政策覆蓋茶飲供應鍊,疊加地方消費補貼刺激,直接提振消費品牌估值。霸王茶姬IPO募資4.11億美元,成為本周期最大的IPO項目。受其影響,消費者服務闆塊募資金額占比大幅上升49.03%。期内,國産創新藥“綠色通道”加速審批(2024年CDE新規),所處的醫藥生物行業募資金額占比上升17.49%。

軟件服務闆塊的《數據安全法》增加了跨境審計成本,所處的軟件服務闆塊占比下滑37.82%。汽車零配件闆塊則受到産能過剩沖擊,募資規模下降14.99%。

不動産闆塊由于IPO融資限制以及消費REITs優先審批,融資模式已從股權融資(IPO) 轉向資産證券化(REITs)。

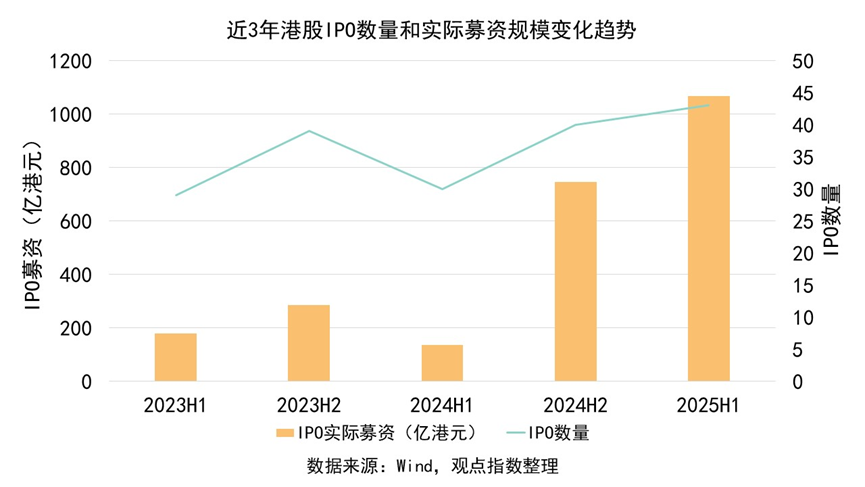

港股IPO量價齊升,香港市場復蘇

2025年上半年,港股IPO市場迎來爆發式增長,募資總額達1067.13億港元,較2024年同期增長近7倍,激增的背後是政策紅利、金融地位鞏固、中資回流、投資機制優化等多重因素的共振作用。雖然2025年H1港股IPO數量從40家僅環比小幅提升至43家,但要關注到的是募資規模從746.14億港元環比上漲至1067.13億港元。其中2025年H1規模最大的IPO項目為甯德時代,募資規模達410億港元。2024H2規模最大的項目為美的集團,356.67億港元。不考慮極端值的情況下,平均募資額從9.99億港元上漲到15.64億港元。

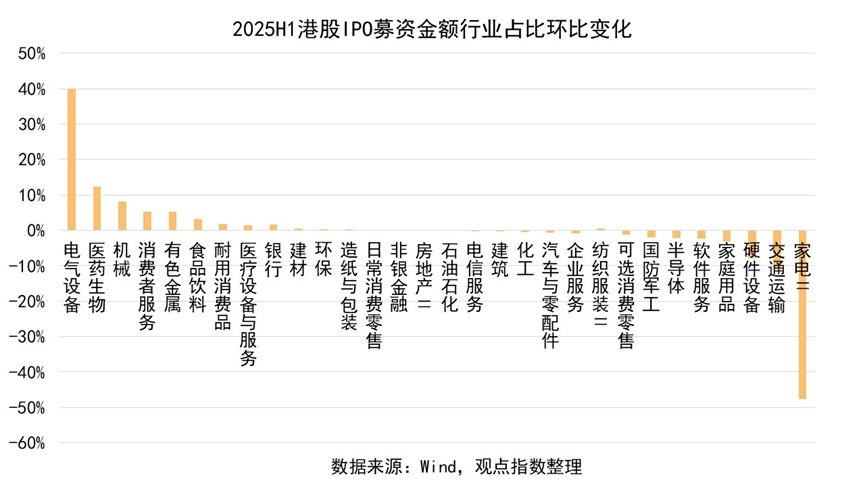

行業分布上,港交所“科企專線”優化上市流程,吸引硬科技企業赴港募資。甯德時代與中偉股份所在的電氣設備闆塊募資規模占比大幅增加39.96%。越疆科技上市後漲147%;阿里巴巴、網易等傳統科技股亦有20%-30%的漲幅,反映投資者對硬科技企業的支持。

港交所18A規則的延續為内地醫療健康企業赴港上市提供了有力的政策支持和便利條件,也使得醫藥生物闆塊募資規模占比環比增加12.35%。此外,新消費崛起,下沉市場的消費升級以及 “A+H股”雙平台戰略推動了消費者服務、有色金屬等行業的IPO募資規模有所上升。

而家電||闆塊,則因為美的等巨頭轉向A股分拆上市,以及南向資金轉向AI算力與互聯網,募資規模占比大幅下降47.62%。因投資者的投資偏好變化,交通運輸闆塊的募資規模占比則回落10.71%。不動産與建築相關闆塊,因為地産闆塊盈利模式重構與資金回避,有所低迷。

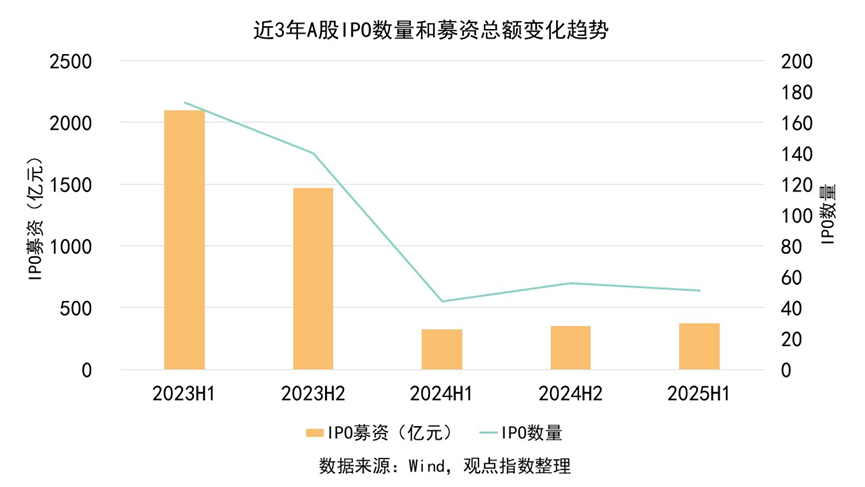

A股IPO結構性背離,數量環比下降募資總額逆勢上升

自2023年8月證監會“階段性收緊IPO節奏”以來,A股IPO大幅縮減,無論是上市企業數量還是募資總額,均較為穩定,另一個側面也反映了A股市場對優質企業的強大吸引力依然存在。2025H1共上市新股51只,募資373.56億元,在IPO環比分别下降的同時,募資規模不降反升,主要得益于2025H1的中策橡膠(40.66億元)和天有為(37.40億元)。在剔除上述極端值後,單只新股平均募資額由2024H2的5.70億元,小幅下降為6.03億元,變化較小。

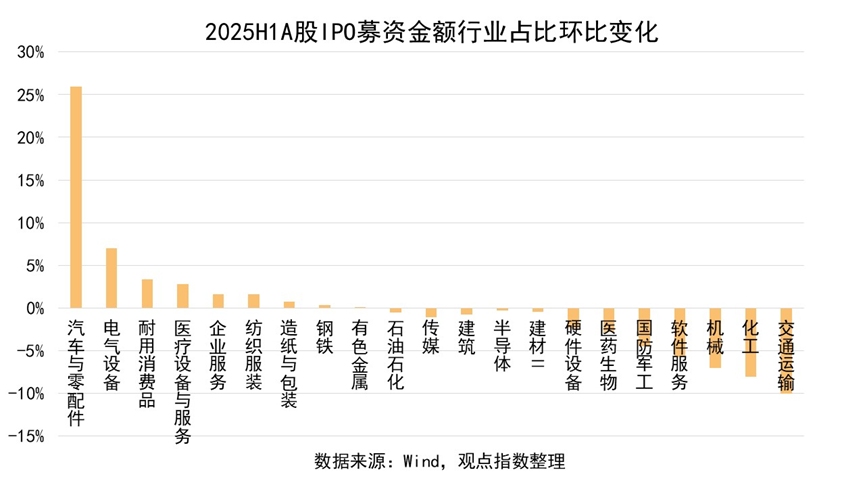

行業占比方面,新能源汽車稅收優惠的延續、智能網聯汽車的研發支持,都使得消費者購買新能源汽車更為實惠,受此影響,A股汽車闆塊占比上升25.96%。

交通運輸闆塊二級市場遇冷,同時政策監管擡高了融資門檻,IPO規模占比下降10.03%。化工、機械面臨産能過剩壓力、綠色轉型成本提高以及資本偏好轉移等問題,IPO規模占比分别減少8.01%與7.06%。

監管部門持續加大對金融領域的監管力度、REITs對股權融資的替代、IPO政策資源向硬科技、新質生産力傾斜,再加上不動産企業自身經營的問題,都導致了不動産相關闆塊IPO的低迷。

不動産相關IPO案例

國資建材龍頭赴港上市:海螺材料科技成立于2018年5月28日,是安徽省蕪湖市的地方國有企業。

該公司是一家生産及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上遊原材料的精細化工材料供應,亦向客戶提供與産品有關的技術支持。根據上市資料,按2023财年水泥外加劑銷量及收入計,其在中國排名首位。其最新年報顯示,主營業務為水泥外加劑及過程中間體(52.69%),混凝土外加劑及過程中間體(47.15%);

招股說明書顯示,2021、2022、2023年,海螺材料科技的總收入分别為15.375億元、18.396億元、23.955億元,三年收入持續增長,累計增長 55.8%,復合年增長率為24.8%,表明業務擴張迅速,2024年末為23.84億元。淨利潤波動明顯,2021、2022、2023财年分别為1.269、0.924、1.439億元。

2025年1月9日,海螺材料科技股份有限公司成功于香港聯交所主闆上市。本次發行144,974,000股,最終發行價為3.00港元/股,公開配售獲25.83倍超額認購,融資規模約為4.35億港元。

募資用途上,拟将約35.0%用于優化本集團的産能,同時有效擴大公司在中國及若幹海外國家的地理覆蓋範圍;約10.0%用于實施營銷計劃,以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土制造行業的市場份額;約15.0%用于進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計劃中;約15.0%用于償還部分銀行貸款;約15.0%用于通過收購公司或成立合資公司;約10.0%用作營運資金和其他一般企業用途。

上市首日,海螺材料科技破發,開盤跌40%,盤中跌幅超45%,截至2025年7月8日,股價報1.66港元,較發行價跌44.7%。

值得注意的是,海螺材料科技與海螺水泥集團之間的關聯交易比例較大,海螺材料和A+H上市公司海螺水泥(600585.SH、00914.HK)同屬于海螺集團旗下的關聯公司。

近年來,中國房地産市場持續調整,導致對建築材料的需求下降,但2025年政府工作報告提出,将發行超長期特别國債,重點用于“兩重”建設,這将有助于提升對水泥外加劑和混凝土外加劑的需求。

地産困局中的暖通服務商赴美上市:山友暖通(Wf International Limited)于2023年3月2日注冊為開曼群島豁免公司,結構上是一家控股公司,沒有實質性業務,其在中國的大部分業務都是通過子公司山友暖通進行的。

公司主要為暖通空調繫統及地暖繫統提供供應、安裝、裝修及維修服務。該公司為大型商業項目提供暖通空調繫統的供應、安裝和裝修服務,這些項目包括辦公室、酒店、制造業、機場和醫院。目前,公司專注于為提供高端全裝修住宅的商業房地産開發客戶提供服務。

4月1日,山友暖通成功登陸美國納斯達克交易所,IPO發行價定為4美元,發行規模達140萬股,募集資金總額560萬美元。上市首日,開盤價報4.20 美元,較發行價上漲15%;盤中股價一度攀升至7.99美元,較發行價飙升近100%。截止當日收盤股價為4.29美金,較發行價上漲約7.25%。截至2025年7月8日,股價報3.47美元,較發行價跌13.25%。

募集的資金約25%用于拓展價值鍊上的業務及發展多樣的增值服務;約10%用于投資技術以提升服務質量、改善客戶體驗、提高客戶參與度、優化運營效率;約5%用于吸引、培養、留住人才以支持公司發展;約10%用于一般公司用途和營運資金。

招股說明書顯示,山友暖通2023和2024财年(截至9月30日)的營業收入分别約為1530.93萬美金和1552.42萬美金;毛利潤分别約為310萬美元和290萬美元,減少了約20萬美元,即6.6%,整體毛利率分别為20.2%和18.6%。

上市公司篇

住宅開發:止跌回穩進行時,政策市中房企與區域均分化

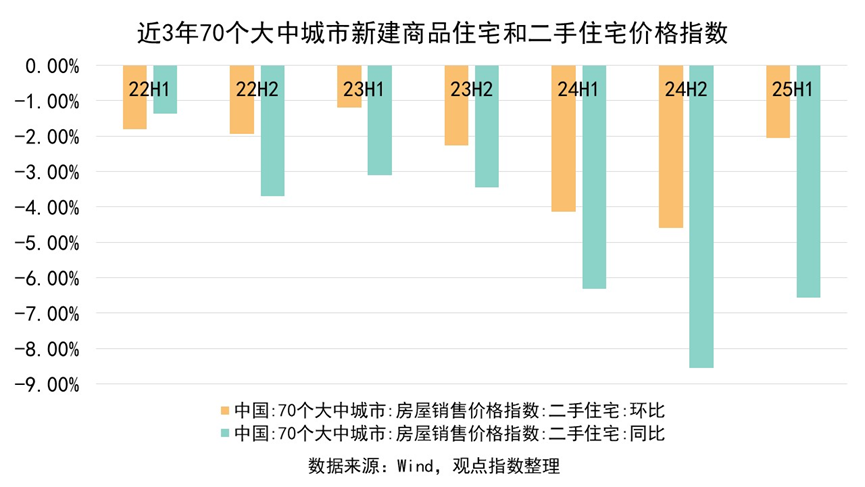

2025年上半年,中國房地産市場在政策影響下呈現弱復蘇,中央及地方累計出台340余條新政推動市場止跌回穩,其中公積金利率降至歷史最低點、專項債收購存量房規模超4700億、核心城市限購松綁等舉措帶動70城二手房價環比跌幅從2024年下半年的4.6%收窄至2.1%。不過三四線城市深陷困局,庫存去化周期超30個月,而房地産行業整體呈現“K型分化”,金科、旭輝、佳兆業、龍光等為首的頭部企業進行财務優化,尾部房企流動性危機持續深化。

70個大中城市新建商品住宅和二手住宅價格指數築底企穩。2025年上半年70城二手住宅價格環比跌幅收窄至-2.06%,較2024年下半年-4.60%的谷底顯著改善,結束連續三年加速下行的态勢。這一拐點的顯現主要受益于政策:核心城市限購實質性松綁以及房貸利率持續降低。

财務結構:行業整體從過去“高杠杆、高周轉、高風險”的發展模式,轉向“低負債、輕資産、高質量”的新路徑。财務穩健的頭部房企有望獲得更多發展機會,但尾部房企的流動性風險依然突出,這種結構性差異預示着行業将加速分化。

住宅開發闆塊已進入弱復蘇通道,但復蘇基礎尚不牢固。未來行業将呈現"K型分化",财務健康的頭部企業有望率先恢復,而高杠杆房企仍面臨嚴峻挑戰。政策端的邊際改善和市場需求的變化将是影響行業走勢的關鍵變量。

EBITDA利潤率:2025Q1回升至3.99%,結束連續兩年下滑的趨勢。這一改善主要得益于房企銷售回款增加和财務費用控制,表明行業現金流壓力有所緩解。但相比2022年10.91%的水平仍有較大差距,反映行業整體經營效率尚未完全恢復。

淨負債率:均值攀升至90.68%,原因在于三四線城市的庫存剛性、專項債收購的選擇性與融資渠道的枯竭。

盈利能力:毛利率結束三連降,2025Q1微升至11.73%,這一改善主要受益于土地成本下降和部分城市限價政策松動。ROE從-19.57%收窄至-0.87%,顯示資産減值壓力減輕,但權益回報率仍處于歷史低位。

償債能力:已獲利息倍數回升至2.55倍,主要得益于目前融資成本下行和房企債務重組見效。但這一水平僅為2022年的20%,說明企業付息壓力仍然較大。

商業地産:安全邊際告急,淨負債率三年激增與盈利質量下降

财務結構顯著承壓:淨負債率持續攀升,安全邊際收窄但仍處低位。樣本企業的淨負債率均值從2.55%(2022)→6.13%(2023)→7.20%(2024),三年增幅達182%,反映行業被動加杠杆的趨勢。盡管絕對值仍處低位(<10%),但連續兩年突破5%,暗示未來部分企業可能會為維持現金流而被迫舉債。

盈利質量下降:EBITDA利潤率走弱,毛利率韌性松動。EBITDA利潤率大幅走低:從36.11%(2022)→28.13%(2024),累計下滑8個百分點,尤其2024年同比陡降9.39個百分點. 銷售毛利率承壓:均值從47.94%(2022)→45.53%(2024),核心在于租金收益繫統性下滑與需求端持續疲軟。

高端商業承壓,部分專注高端購物中心運營的樣本企業2024年的租賃收入同比下降6%,租戶銷售額大幅下跌,奢侈品的消費退潮導致高端商場的溢價能力受到較大影響。

Wind數據顯示,2022—2024年,部分樣本商管企業的銷售毛利率均值分别為46.77%、43.84%、38.52%;

權益回報虛高隐憂:ROE逆勢提升背後的效率悖論。攤薄ROE均值從3.37%提升至4.37%,ROE表面改善本質是“分母收縮”與“政策套利”共同作用的結果,行業普遍通過資産出售縮減淨資産規模,城市更新紅利和稅收優惠短期放大了賬面ROE,但行業需從“财務騰挪”轉向“運營提效”,才能真正實現回報提升。

償債安全邊際失守:利息覆蓋能力腰斬,現金流穩定性告急。已獲利息倍數均值從7.98(2023)→4.07(2024),同比跌幅49%,創三年新低。盡管淨負債率絕對值可控,但EBITDA利潤下滑直接侵蝕利息償付能力,若融資成本上升,部分企業或觸及安全線(通常≥4)。

商業地産正經歷“安全邊際弱化”與“盈利尋底”的再平衡陣痛,未來修復路徑取決于兩大變量——非核心資産處置和租金企穩進度,以及REITs擴募(如凱德消費REITs)對存量估值的拉動效應。

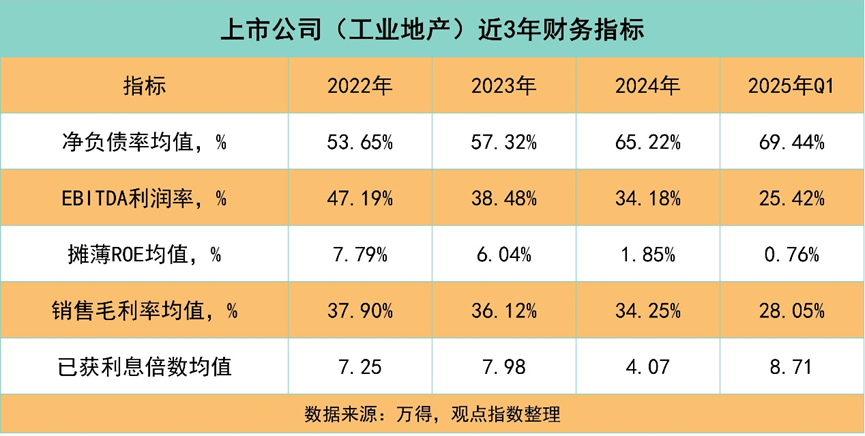

工業地産:杠杆升高,債務驅動模式失效與盈利下跌

債務風險持續惡化:杠杆率突破安全阈值。工業地産淨負債率均值從2022年的53.65%攀升至2025年Q1的69.44%,三年間增長15.79個百分點,增速超過行業安全阈值。若延續當前趨勢,2025年末或突破75%,進入高杠杆區間。這一趨勢印證了債務驅動擴張模式的不可持續性,反映企業通過舉債維持土地購置與基建投入的策略已難以為繼。

盈利能力承壓:行業盈利指標大幅下跌。EBITDA利潤率從2022年的47.19%下降至2025年Q1的25.42%,累計縮水21.77個百分點;銷售毛利率均值同步從37.90%下滑至28.05%,三年降幅近10個百分點。攤薄ROE均值更是從7.79%萎縮至0.76%,權益收益趨近于零。

償債能力異常波動:利息覆蓋數據存疑。2025年Q1已獲利息倍數均值驟升至8.71,較2024年提升114%,與債務率攀升、盈利下降的趨勢顯著背離。這一異常或反映兩種可能:一是頭部企業通過債務重組技術性壓降利息支出;二是樣本偏差,企業出售資産帶來的一次性收益拉高了均值。

2025年Q1工業地産已滑入“杠杆升、毛利降、收益大幅下降”的象限,若無大規模資産證券化或債務重組突破,行業恐面臨逾期事件,陷入局部流動性危機。

融資篇

整體負債規模持續收縮,銀行借款主導地位強化

負債規模持續收縮:2025年一季度,房企有息負債總額降至709.04億元,較2022年高峰期的982.34億元下降27.8%,延續了近三年的去杠杆趨勢。其中,境外債券規模從2022年的5.41億元驟降至2025Q1的1.42億元,降幅達73.8%。

非標融資(信托+租賃+定向)加速出清:信托融資規模從2022年的35.98億元降至2025Q1的31.66億元,三年降幅12%;定向融資同期由24.67億元降至16.87億元,降幅31.6%,顯示高風險融資渠道持續收縮。

銀行借款主導地位強化:雖然銀行借款從2022年的478.60億元降至2025Q1的384.00億元,降幅19.8%,但在融資結構中的占比仍保持絕對優勢(約85%),成為房企最主要的融資來源。

債券融資分化明顯:境内債券相對穩定(2022年153.47億元→2025Q1 150.57億元),而境外債券規模持續萎縮,融資由外轉内的趨勢持續。

長期債務結構改善:長期應付賬款從2022年的34.58億元降至2025Q1的8.86億元,降幅達74.4%,既反映了房企主動收縮投資規模的戰略調整,也表明歷史高成本債務正在有序置換。

永續債規模保持相對穩定:由2022年的4.31億元到2025年Q1 的3.67億元,顯示了房企對這類債權融資工具的依賴緩慢降低。

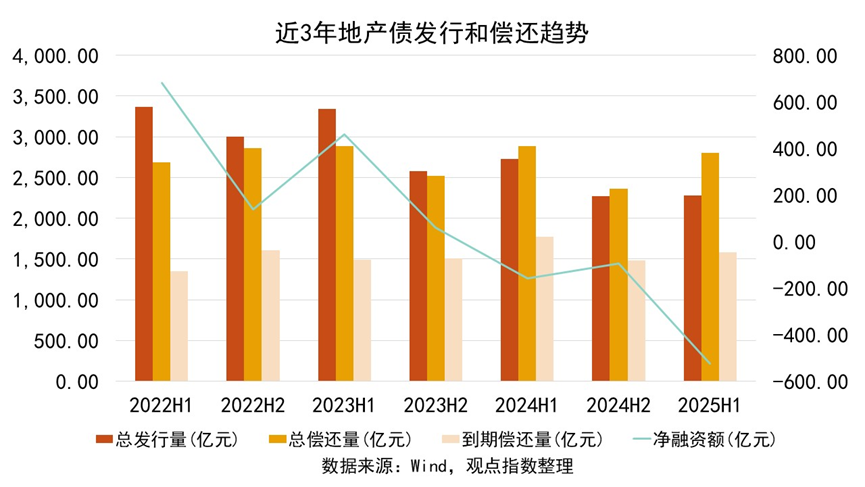

到期洪峰加劇流動性壓力,贖回量維持低位運行

發行償債剪刀差持續擴大,淨融資缺口加深:2025年上半年,地産債總發行量2,275.09億元,較2024年下半年的2,268.27億元基本持平,但較2024年同期的2,727.31億元下降16.6%。總償還量攀升至2,798.41億元,創近三年半新高(較2024H2增加435.8億元)。淨融資額進一步惡化至-523.33億元,較2024年下半年(-94.34億元)缺口擴大5.5倍,反映資金加速撤離不動産債券市場。

到期洪峰加劇流動性壓力:2025年上半年到期償還量達1,578.07億元,同比增加14.8%(2024H1為1,770.14億元),環比增長6.4%(2024H2為1,482.81億元)。結合淨融資連續三個半年度為負值(2024H1至25H1),且發行量持續低于總償還規模,行業"借新還舊"模式瀕臨失效,短期償債壓力顯著擡升。

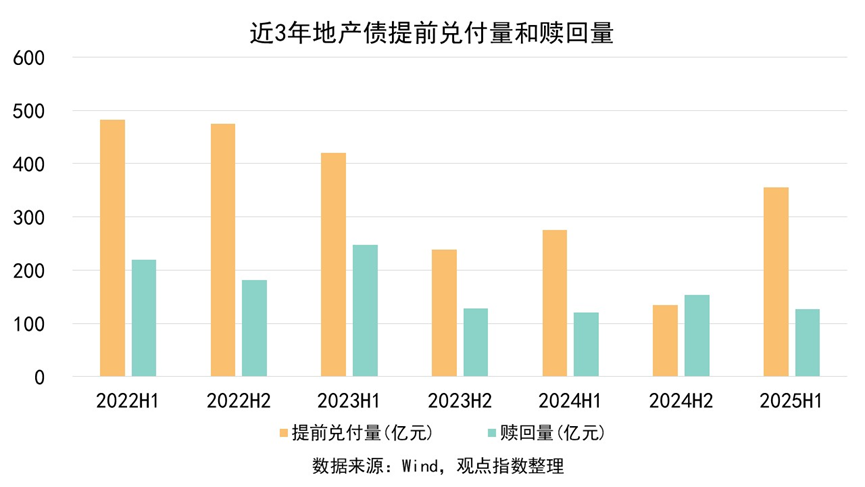

提前兌付量觸底反彈,流動性壓力加劇:2025年上半年提前兌付量達355.41億元,環比激增164.5%,同比上升28.9%。盡管較2022H1峰值仍有差距,但逆轉了連續三年下滑的趨勢(2022H1→2024H2累計縮量72%)。數據反映房企在銷售承壓的背景下,被迫加速處置高息債務以緩解短期流動性危機。

贖回量維持低位運行:2025年上半年贖回量降至126.92億元,環比下降17.6%,僅為2023H1峰值的51.3%。自2023年起贖回量持續在120-155億元區間窄幅波動,表明優質主體債務置換的動能減弱。

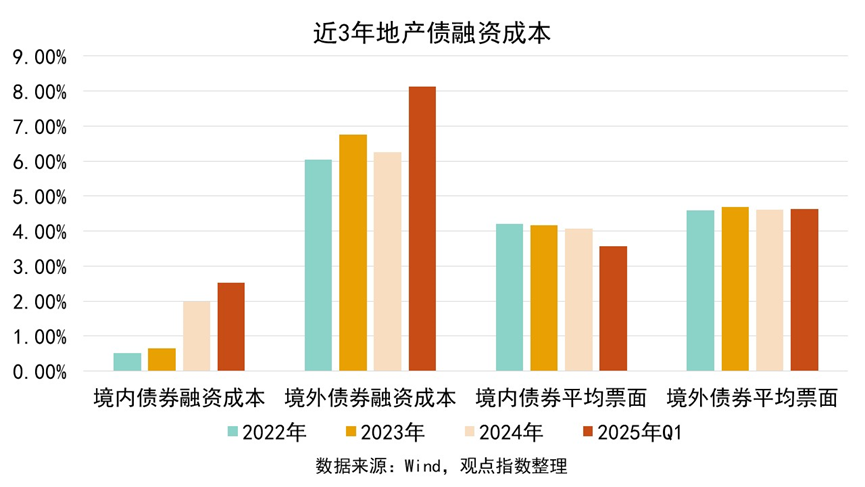

融資成本分化加劇:境内外市場兩極分化

境内債券融資成本繼續回落:境内債券融資成本持續上升:境内債券平均融資成本延續上升趨勢,2025年一季度升至2.53%,較2024年的1.98%進一步提高。雖然部分企業提出債務重組和專項債擴容加速出清,但市場對地産債仍持有謹慎态度。

境外債券融資成本維持高位:境外融資成本在2025年一季度錄得8.14%,較2024年的6.26%提升近30%,整體仍處于較高水平。這一數據反映出國際資本市場對中資地産債仍持謹慎态度,風險溢價居高不下。實際上,除綠城等少數優質房企能以8%左右的利率成功發債外,多數房企境外融資渠道基本凍結。據統計,2024年境外違約規模占比超70%,再融資成本與違約率形成惡性循環。

境内外融資成本差異顯著:當前境内外融資成本差達5.61個百分點,這一價差推動房企融資策略持續轉變。但需警惕的是,境内市場的低成本融資主要惠及頭部房企,而中小房企仍面臨融資困境。同時,境外市場的融資門檻持續擡高,國際投資者對行業風險依舊謹慎。

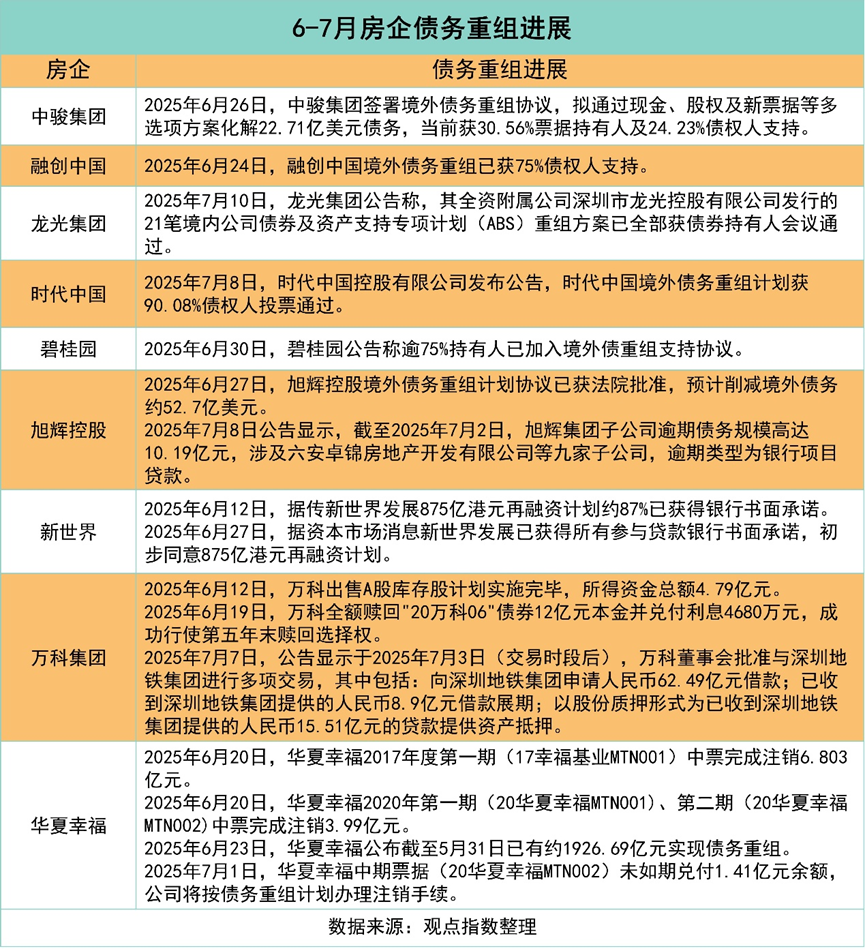

債務重組

債務重組工具升級:龍光集團創新推出"深圳/成都商業地産信托份額抵債"選項,推動境内21筆債券+ABS重組方案100%通過。華夏幸福以物業資産信托受益權抵償240.01億元金融債務,累計完成債務重組1926.69億元。融創中國境外重組通過"全額債權轉股權"方案獲75%的債權人支持,預計削減債務600億元。碧桂園發行強制可轉債,将集團主要境外債務轉換為股權、延長債務期限或削減債務本金,超75%的債權人加入協議。

從中不難看出,房企擺脫傳統展期依賴,通過資産證券化與股權置換實現零現金削債,非現金化債成為主流方案。

司法重整提速與股東協同深化:金科股份重整計劃獲重慶五中院批準,成為首個進入執行階段的百億級房企案例。旭輝控股境外52.7億美元重組獲法院批準,但同期子公司突發10.19億逾期,暴露執行矛盾。

萬科7月3日獲得深鐵集團新增62.49億元股東借款,並對已有8.9億元借款展期至年底,本次支持總額達71.39億元,借款利率維持2.34%的低水平。

頭部房企高支持率驅動債務規模下降:時代中國境外重組獲90.08%的投票通過,創民營房企最高支持率。碧桂園/融創超75%的債權人加入重組協議,累計削減債務超700億元。

尾部房企抛售資産造成信用崩塌:恒大繫914億金融糾紛被執行與113億不良債權抛售,造成資産質量坍塌無人接盤。中駿集團僅24.23%的債權人支持重組方案以及子公司此前1342.6萬美元票據違約最終信用破産觸發清算。旭輝控股52.7億境外債獲批的同時,子公司逾期10.19億,印證風險縱向傳導。

資産管理篇

政策創新,助力房地産纾困破局

湖北省土地盤活新政:三資改革形成“資源-證券-資金”轉化。2025年6月30日,湖北省自然資源廳印發《湖北省盤活存量土地資源服務國有“三資”管理改革試點方案》(以下簡稱《方案》),直指國企土地資源“沉睡”痛點。該方案以“國有資源資産化、國有資産證券化、國有資金杠杆化”為核心目標,通過全域土地清查确權、證券化路徑創新、工業用地提容增效等舉措,破解土地确權難、證券化路徑窄、歷史遺留問題復雜等瓶頸,為全國存量土地改革提供“湖北範式” 。

湖北率先建立全省統一土地數據庫,全面清查國企名下土地,並提出解決土地權屬模糊導致的估值難、流轉難問題。針對歷史遺留難題,《方案》創新性允許對符合規劃但手續不全的存量建設用地産權證書。同時批準的國企生産經營性劃撥土地,可依法作價注入項目公司。倉儲物流、産業園區等穩定現金流基礎設施優先支持發行REITs,增強資産流動性。

針對工業地産淨負債率攀升(2025Q1樣本企業均值達69.44%)、ROE逼近零軸(0.76%)的情況,《方案》推出結構性改革:提出工業用地改造開發,提高容積率不再增收土地價款,降低企業擴容成本;允許工業廠房兼容研發設計、倉儲等功能(工業面積占比≥50%),提升空間效能;最後支持自主開發、聯營或政府有償收回,盤活路徑多元化。

湖北以土地為支點撬動“三資”改革的深層價值在于制度破冰——通過确權登記消除歷史包袱,通過證券化打開資本通道。随着50萬畝“沉睡土地”被喚醒,這場改革或将重塑中部地區産業空間格局,為全國“存量時代”不動産轉型提供關鍵範式。

國家金融資産管理新規:16條措施築牢風險“防火牆”,助力房地産纾困破局。2025年4月11日,國家金融監督管理總局發布《關于促進金融資産管理公司高質量發展提升監管質效的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),針對金融資産管理公司(AMC)提出16條繫統性改革措施,直指行業“偏離主業、風險疊加、監管套利”三大沉疴。新規首次明确“功能性優先于營利性” 的定位,要求AMC聚焦不良資産處置核心職能,嚴控地方政府隐性債務新增,並為房地産風險化解開辟市場化路徑。

《指導意見》提出将重心從“規模擴張”轉移到到“功能重構”,明确提出不得為金融機構利用結構化交易違規掩蓋不良、美化報表等提供支持,嚴打不良資産造假,要求資産“真實潔淨轉讓”,積極落實國家有關房地産政策,支持受困房企項目纾困化險,促進房地産市場平穩健康發展。

《指導意見》還提出要加強重點領域監管嚴查股東注資與關聯交易。針對苗頭性風險問題及時采取監管措施。

本次新規的本質是功能復位——讓AMC從“套利者”回歸“清道夫”角色。随着房地産債務加深,AMC的主動化險能力将成為金融穩定的核心變量。當AMC不再沉迷于金融套利,中國金融體繫才真正擁有對抗周期的免疫力。

資本布局設立REITs投資基金,折價資産“修復式退出”

中國人壽設立REITs投資基金。2025年2月,中國人壽聯合多方設立國内最大險資REITs投資基金(首期52億,國壽獨投35億),錨定京津冀、長三角等戰略區域基礎設施REITs,通過“戰配+大宗”雙渠道投資,嚴控單項目≤5%、流通盤≤40%以分散風險。國壽資本操盤,依托其超2000億資管經驗及20+單REITs戰配戰績。

該基金直擊險資兩大痛點,首先是收益困境,低利率下REITs強制分紅(4%-12%)對沖“利差損”,新會計準則下價格波動不計損益僅分紅入表;其次是政策紅利,監管将REITs風險因子從0.6降至0.5,降低資本占用34%,釋放百億級配置空間。本質是用長久期資金捕獲長久期資産,實現負債端與資産端雙匹配。

中國人壽以52億REITs基金打通閉環生态,前端Pre-REITs孵化合規資産(如廈門租賃住房),中端輸出運營能力提升NOI,後端通過大宗交易調劑頭寸+戰配份額鎖定分紅增值,推動險資從被動投資轉向主動管理,為百萬億基建存量注入"耐心資本"。

黑石8.5億美元CMBS貸款收購曼哈頓辦公樓:折價資産的“修復式退出”。2025年3月,黑石以8.5億美元CMBS貸款收購曼哈頓美洲大道1345号大廈49%股權,該資産估值較峰值即從貸款發放時的12.5億美元跌28%至8.96億美元。經耗資1.2億美元升級改造並引入律所Paul Weiss簽訂長期租約後,出租率升至95%,資産現金流全面修復。

黑石精準抄底美聯儲降息周期中觸底的高端辦公資産,同時通過1.2億美元硬件升級與主力租約鎖定實現改造增值,雙重策略為未來REITs證券化或大宗轉讓退出鋪平道路,形成"估值修復+現金流重塑"的價值提升閉環。

本次操作延續黑石的經典策略,先折價收購再運營修復同時利用CMBS證券化降杠杆 最後通過REITs/大宗交易退出。對比2024年5折抛售曼哈頓不良資産,此次反向驗證其主動管理能力,為108億歐元歐洲地産基金的資産整合提供標準化模闆。

高瓴1.5億美元控股Dash Living:長租公寓的“區域基金矩陣”。2025年4月,高瓴旗下Rava Partners注資1.5億美元收購香港共居品牌Dash Living多數股權,主導其日本擴張。Dash瞄準月薪4萬港元+高端客群,以輕資産模式管理超5000間房源,填補東京(空置率<5%)、香港(租金連漲3月)的租賃剛性缺口。

高瓴控股Dash Living聯動旗下開發商Samty,形成"開發+運營"鍊條,通過改造核心存量資産,並輸出數字化管理,壓縮成本30%+,精準錨定東京、香港等剛性需求市場。

高瓴通過輕資産閉環實現資本高效循環,投端以數據模型篩選東京/香港核心資産,聯動旗下開發商Samty折價獲取存量物業;管端植入AI動态定價繫統支撐92%入住率,驅動NOI增長;退端依托亞太2000億美元J-REITs市場證券化或戰投並購退出,形成"區域開發→運營提效→REITs退出"的完整鍊條,最終打造"零土地持有、高管理收益"的資本增值閉環。

漢斯聯合險資本土化運作,以ESG重塑資産價值

漢斯聯合中東主權基金(ADIA)及中郵保險等險資,成立專項基金以108億元收購上海博華廣場,完成全球資本向中國核心資産的定向輸送。在運營端,漢斯通過綠色技術降本增效:投入冰蓄冷空調(提高經濟性)、150kW屋頂光伏及雨水回收繫統(年節水4000噸)、推動博華廣場年均減碳198噸,獲LEED鉑金+WELL鉑金雙認證,支撐租金溢價27.7%。漢斯通過技術賦能顯著提升資産價值,同時通過保留管理權持續獲取收益。

漢斯通過管理權留存+私募基金、REITs退出,兼顧靈活與收益的同時,實現輕資産循環閉環。交易後,漢斯繼續擔任博華廣場資産管理人,依托其全球運營經驗優化租戶結構,並承諾實現5.8%淨租金回報率的對賭條款。

同時,通過2025年成立的漢斯上海私募基金(注冊資本200萬美元),為投資者提供份額轉讓通道;並且在2024年,上海市發展和改革委員會經評估将博華廣場納入上海市首批碳達峰碳中和試點示範名單,這符合公募REITs底層資産標準,靜安區已将其納入預備名單。

資金流向新經濟資産,REITs市場從“求量”轉向“求質”

2022年至2025年上半年,REITs發行總量呈現“試點穩進→政策引爆→結構性調整”的三階段躍遷,2022年由于正處于試點擴圍初期,政策聚焦“穩增長”,國務院及各部門也聯合發文鼓勵租賃住房REITs試點,所以14只REITs中以保障房、園區基建等傳統資産為主。

2023年因政策空窗與利率上行抑制市場熱情,REITs發行總量驟減,但能源REITs借“雙碳”政策窗口破冰,占總量的40%。

2024年7月《關于全面推動基礎設施領域不動産投資信托基金(REITs)項目常态化發行的通知》等政策的發布,使得REITs發行總量提升至29只,激增480%。在政策的推動下,消費基礎設施與園區基礎設施REITs各貢獻7只,釋放地産存量價值。

2025H1則延續常态化發行節奏,但随着2月證監會《金融“五篇大文章”意見》的發布, REITs發行更偏向于結構優化。

政策周期是發行量的核心變量。2024年新政通過降低門檻與擴容資産類型,徹底激活市場;而2025年H1的“提質減速”則體現監管從“求量”向“求質”轉向,引導資金流向新經濟資産。

REITs市場已從“試點探索”邁入“生态構建”階段。未來價值挖掘取決于政策響應速度(如消費基建快速證券化)與資産主動管理(如九州通Pre-REITs孵化→REITs退出閉環)。湖北、四川等地的區域實踐表明,REITs不僅是融資工具,更是重構“土地-資本-産業”三角循環的樞紐,為不動産資管提供“風險隔離+收益共享”的新範式。

九州通Pre-REITs——REITs戰略落地,輕資産轉型實現突破性進展

九州通通過“公募REITs +Pre-REITs孵化”雙平台模式,實現了行業内輕資産轉型的突破性進展。2024年12月,公司完成Pre-REITs首批資産交割——上海、杭州、重慶三處醫藥倉儲物流資産,募資16.45億元,由瑞衆人壽領投,湖北省鐵路基金等跟投,2024年淨利潤增厚5.76億元。2025年2月,國内首單醫藥倉儲公募REITs(匯添富九州通REIT)發行,底層資産武漢東西湖物流中心,總建築面積約為17.2萬平方米國家級智能化示範基地,共募資11.58億元,公衆認購倍數達1192倍創行業紀錄,推動2025年Q1兌現的淨利潤增厚4.38億元。。

雙平台協同顯著優化财務結構,2025年Q1歸母淨利潤同比提升80.38%至9.70億元,主要得益于REITs的收益貢獻;投資現金流淨額從2024年的-8.2億元轉為+17.90億元,同比大幅增漲645%。Pre-REITs與公募REITs全面落地後,預計累計釋放淨利潤18億元(Pre-REITs 11億+REITs 7億),權益融資替代傳統債務依賴的模式成效凸顯。

戰略核心在于“資本反哺産業升級”,REITs募資計劃投入九武漢東西湖物流中心智能化改造和廣東、福建新建區域物流樞紐,服務跨境醫藥貿易。業内人士指出,公募REITs募集資金使用預計新增醫藥倉儲面積15萬平方米,服務RCEP區域醫藥貿易,直接賦能跨境業務收入增長,為長期業績增長提供支撐。

九州通的實踐為行業提供可復制的四步轉型路徑:資産篩選→Pre-REITs孵化→運營提效→公募REITs退出。該模式推動九州通ROE與發行市盈率的提升,反映資本對醫藥稀缺資産的溢價認可。

國家發改委2025年将醫藥倉儲納入“新基建REITs優先支持領域”,進一步驗證這一方向的可行價值。

免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。

撰文:陳朗洲、夏宇

審校:陳朗洲